空调、名牌和室内绿化——论“高级商场”的变迁

谈到“高档商场”,你会想到些什么? 放在二十年前,人们或许会说:“有空调的,冬暖夏凉的,就是好商场。一逛逛一天,可舒服啦。” 随着时光的流逝,十年前的人们则会这样说:“高级商场,那当然是有世界各地的名牌、奢侈品的商场啦。”“判断一个商场的档次,当然要看有没有xx品牌的入驻。” 而放在今天,人们对于“高级商场”的见解似乎又“更上一层楼”,进入了一个新的领域。现在,当被问道“什么是高级商场”的时候,或许有不少人会回答说“有室内绿化,能让人们在喧嚣都市中看见绿水青山、枝繁叶茂的才是高级商场。” 事实也的确如此,就拿上海来举例:从世博轴到新天地,再到陆家嘴中心。新兴的各个商业综合体早已不拘泥于传统形式的“钢筋混凝土”,靠令人眼花缭乱的霓虹灯来装点自己,也不满足于用几朵干花,几支塑料树杈来草草装扮一个花瓶。而是把雨林搬进了城市,让森林走进了生活。走进这样的商场,左边瞧见的是设计师精心剪裁的衣物,右边望到的是园艺师仔细搭配的植被;前方闻到的是蛋糕房香甜的奶油气息,后方飘来的是花坛清新的植物芬芳。 毫无疑问,人们思想的转变往往是由于客观环境的发展所造成的——二十年前,尚未普及的空调对于许多家庭来说还是个“费钱费电”的玩意,因此有空调的商场会被看作是个高档的“好地方”;而在经历了十年的时间后,随着经济的发展,空调也逐步走进了千家万户,成为了装修时的“必需品”。因此,那些往往只出现在时尚杂志或是影视剧中的奢侈品就成了新一代“高端大气上档次”的代名词;而伴着时间的推移,人们的经济水平不断提高,审美也逐渐趋于多元化。有了更多选择,不再拘泥于“名牌”的消费者们对于“高档”也有了新的定义。于是,室内绿化这一横空出世的新兴装潢模式便成为了他们追捧的目标。 让我们将眼光放长远些——室内绿化,是一种装潢模式,但却不会止步于一种“装潢模式”。人们对室内绿化的喜爱与追捧,不正能体现出他们内心对于自然的向往吗?从将“室内绿化”看作是高级商场的象征,到朋友圈发动态时“采菊东篱下,悠然见南山”的配文,再到每逢过年过节必定爆满的“世外桃源”景点。毋庸置疑,生活在城市的人们都在渴望着找到属于自己的“一亩三分地”。 除了满足顾客们对于自然的憧憬外,室内绿化还有许多其他的装潢模式所没有的优点:种植薄荷、迷迭香等驱蚊植物,可以在夏天使人免受蚊虫的叮咬;选择玫瑰、牡丹等芳香植物,在帮助使商场“色、香、味俱全”的同时又避免了喷洒空气清新剂所带来的空气污染;在室内绿化区域举办“小小菜园”等活动,则是能够成为商场招揽顾客的有力竞争手段。 当然,室内绿化也不会仅仅局限于出现在商场这一处。公司选取室内绿化,可以让员工在工作之余放松身心;学校采用室内绿化,既可以缓解学生们忙碌学业带来的疲劳与压力,又可以因地制宜地开展各类科普讲堂;机场,车站采纳室内绿化,可以让旅客们在劳累的旅途中享受片刻的宁静……毫无疑问,室内绿化将在未来成为一种流行的,备受欢迎的发展趋势。 一花一世界,一叶一菩提。我们在室内花园中看到的是茁壮成长的叶,是灿烂绽放的花,是每个人心中都在追求着的桃花源。

琪花瑶草何处寻——我们距离人间仙境还有多远

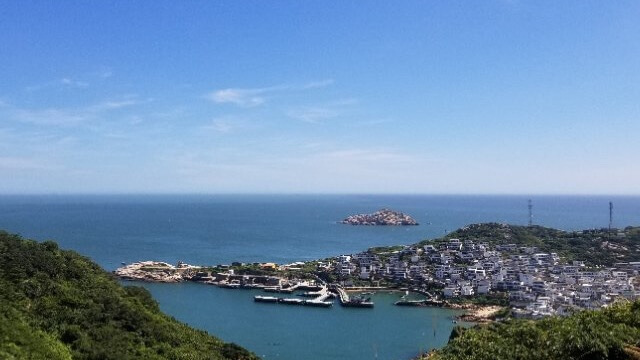

几日前,我忙里偷闲地随家人前去游览了距离上海约为150公里的嵊泗列岛。说实话,我本对这次旅行并未抱有太大的期待——在此之前,我去过的不少上海附近的滨海沙滩景区往往是“金玉其外、败絮其中”。社交网络上是碧海蓝天,金色的沙滩与蔚蓝的海水相映成趣,但待到亲身前往时才发现多半是滤镜和修图的功劳,实景要么是恶臭熏天的一潭死水,使人敬而远之;要么是垃圾遍地的磨人沙铄,让人难寻下脚之地。但嵊泗却使我对其刮目相看——这里的沙滩柔软洁净,海水清澈透明,甚至可以看到有小鱼在水中游来游去。很难让人意识到这里并不是作为滨海城市而家喻户晓的海南,而是坐落在上海附近的一座小小海岛县。在享受美景的同时,我也在思考着:究竟是什么原因导致了这样的天壤之别呢? 不可否认的是,嵊泗较之其他名不副实的“滨海景区”,确实在位置上是有一定的优势的。许多滨海景区为了贪图一时的经济利益,用交通快捷来吸引游客,往往随意挑选了某处高速所能通到的临海的地方草草围出一块,辅以不远万里从各处运来的沙子、礁石,一个人造“海滩”便铸成了。这样的人造产物,既无法让景区内的水与大海相通,更无法形成一个完整、健全的生态系统。起初可能还有蒙混过关的可能性,但长此以往,水体富营养化等问题一旦显现,便很难再去弥补了。但嵊泗的不同之处则在于它是货真价实的”海岛“,与生俱来的地理坐标是它能成为”人间仙境“的重要因素之一。 但单凭地理上的优势,就一定能让一座海岛变成令人心驰神往、魂牵梦绕之地吗?倒也未必。嵊泗的美景得以长期延续,与人们在开发时所做的努力也是息息相关的。在这里,“绿色节能”的理念得到了很好的诠释——洗手的水被过滤、净化后重复使用;夜里用于海滩照明的灯连接的不是电线电缆、而是一个个太阳能、风能发电机;酒店里也采用了功率更小的智能热水器……正是这样一个个不起眼的小设备,才造就了这样一份能傲立于喧嚣都市之间却清新脱俗的美丽——中水回用系统减少了污水的排放,避免清澈的海洋染上不属于自然的颜色;利用清洁能源供电的夜灯在避免了繁琐走线的同时也保证了晚间海滩的安全;小功率热水器虽然可能会让顾客在洗澡时“意犹未尽”,但望向窗外由低能耗、减排放所维持着的美景,这样小小的缺陷便变得不值一提。 不止嵊泗如此,许多真正享有盛名而又名副其实的城市景区都是如此。过度包装、资源浪费带来的是一时奢华的享受,是只能维持数年乃至数月的“消耗品”。真正的“世外桃源”,未必要遮遮掩掩,依靠避开人们的视线来保持自己的纯洁与美丽。只要在开发时留心,在游览时属意,纵有千万游客,也仍旧是仙境。 不止嵊泗如此,我们身边许许多多的建筑也是如此。一座精心设计的商场可以使顾客们在繁华闹市之间有幸一睹纪录片内森林里的风采;一所考虑周到的学校可以让师生们在琅琅书声之内得以一撇生物书上动物们的真容。在生态文明建设愈发被重视的今天,人间仙境也正在逐渐靠近着我们的生活。 有时候,我们距离人间仙境所相差的并不是一张价值连城的机票、也不是长达几周几月的假期,而是一颗尊重自然、敬畏自然,坚定与自然和谐共处的心。

“放生牛奶”——造福还是造孽?

近日来,一则名为“这样的放生你见过吗?”的不知出处的短视频在各大社交网络上热传起来:视频里,十几位男男女女们乘着一艘小船在“脏”不见底的河水里漂泊着,别看他们貌不惊人,手上做的事却是让人大跌眼镜——只见他们一个个动作机械地,或是用剪刀剪、或是用手撕、用牙咬,打开了一盒又一盒崭新的牛奶向河里倒去。从视频所配的背景音乐来看,并不难想象原上传者大抵是把它作为一件小品似的搞笑故事来对待的,但视频一经发出后,却在不同身份、不同阅历的网友中间,“一石激起千层浪”,引发了一波讨论热潮: 不谙世事的小孩子说:“以后学校发的牛奶,我不爱喝就也这么干。” 饱经风霜的老年人说:“浪费就是犯罪!我们当年饥荒饿死了多少人,现在人却这么对待食物,太可恶了。” 对经济学理论一知半解的书呆子说:“这个行为背后的原理我知道,美国经济大萧条时期的资本家也这么干,这是生产资料过剩导致的结果。” 饱览社会万象的评论家说:“这些人心里也未必觉得这么做就是对的,都是因为无知而受了别有用心之人的蛊惑。哎,实在是太可恶了。” 从这些评论里不难看出——“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,不同的社会阅历、知识眼界显然会导致看问题的角度不尽相同。而在本文里,我将从生态的角度分析一下这场“放生牛奶”的闹剧。 首先,“放生牛奶”的行为,毫无疑问对生态是有害的。如果说放生外来物种是可以在短时间内就显现出其不良影响的——毒蛇四处游荡伤害住在周围的居民;鳄龟、清道夫鱼等占据了原生物种的生态位导致其数量锐减乃至绝迹;各种表面上美丽的蝴蝶、飞蛾的幼崽啃食农作物,所到之处寸草不生,那“放生牛奶”的行为所带来的危害则是长期的,难以被根除的。牛奶对人体来说本是有益的营养物质,但被倒入水中后则会造成水体污染和水体富营养化,一些对水质要求较高的动植物会直接死亡,其尸体又将变成新的污染源;而部分藻类,浮游生物又会因营养物质暴增而大量繁殖,导致水体中的溶解氧量迅速下降。尽管自然界的水体都具有一定的自洁能力,一盒牛奶带来的污染可能会在日积月累下被净化,但十盒、一百盒乃至几百盒牛奶带来的污染则很大概率将原本生机勃勃的“放生河”变成恶臭扑鼻、寸草不生的“死亡河”。 其次,“放生牛奶”的行为,也暴露出了当下许多人对生物、生态相关知识的缺乏。放生各类外来入侵物种尚且可以说是出于“万物有灵”的考虑,那放生牛奶这样本就没有生命的物品可就真的称得上是“无知者无畏”了。这也提示了我们要扩大生态教育的范围,加深生态教育的力度。不仅要杜绝“放生牛奶”这样受到别有用心之人的蛊惑导致完全不符合生命规律的荒唐事件发生,也要避免诸如放生外来入侵物种此类由于知识储备不足而“好心办坏事”的问题再现。 最后,我们来谈谈从生态的角度,想要“行善积德”可以做些什么呢?答案很简单,只需从手头做起,从身边做起。你无需三叩九仰、一步一跪地前行去胜地,也不必花费成千上万元买上几百只鸟、几千条鱼去放生。只需从自己开始注重人与自然和谐相处。在装修时,使用更为环保的材料;在出行时,乘坐排量更小的交通工具;在购物时,选择环保袋而非塑料袋……并逐渐由自己开始影响到他人,这便是生态角度的“行善积德”了。这样的行动,虽然不会像朝拜那样让人震撼,也不会像放生那样立竿见影。但却是在为改善整个地球的未来而出一分力,是造福子孙后代的、真正的“善事”。 从“放生牛奶”中,我们还能看到很多,但更重要的不仅是我们看到了什么,而是我们的反思,以及我们接下来该如何去做。

我在二十一世纪做“黛玉”——落红与落叶堆肥

伴随着近日酷暑的到来,似火的骄阳总算为持续数十日的大雨画上了句号。在阴雨连绵的日子里,人们总免不了怨声载道,或是衔恨自己洗的衣服晒不干;或是懊悔没能在雨季到来之前去进行个短途游。但受到暴雨影响的显然不只是人类而已——那些原本含苞欲放,准备在夏天与太阳一决明艳的花朵被毫不留情地打了个七零八落;本该在道路两旁遮盖烈日的树叶也洒洒洋洋地落了一地;一些喜旱、不耐湿的植物更是因烂了根而抱憾离开了这个世界。对于植物的离去,人们往往是熟视无睹,只等着勤劳的道路清洁工们将它们悄无声息地收集起来,再和残羹剩饭、果皮纸屑一起送入垃圾处理厂焚烧或者填埋。出于方便考虑,这也许是个最优解。但对于这些不可知、也不会知自己“身后事”的植物来讲,他们或许还有个更好的去处。 对于落花的处理方法,古人早已有了一个富有诗意的答案——“葬花”:从“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?”,到“落红不是无情物,化作春泥更护花”。在这些传唱已久的诗词曲赋里,“葬花”似乎已经从一种单纯的植物处置方式变成了一种情感的寄托:如果说《红楼梦》里《黛玉葬花》是借此来表达流水知音、怜花惜人的少女哀思;那《已亥杂诗》则是将它用于表达无论自己身处何地、身在何位,都立志为国家鞠躬尽瘁、死而后已的一腔热血。 当然,也许有人会问,身处二十一世纪快节奏的今天,我们哪里还有伤花惜叶的闲暇。更何况,现如今的“葬花”,在经过收集、堆肥、处理等一系列复杂的过程后,曾经风花雪月的诗意所剩下的也早已是寥寥无几了。 那么,二十一世纪的“葬花”,究竟还有必要么?当然是有的。 首先,从实用角度来看,这样的处理方法与传统的焚烧、填埋比起来都是有着无可比拟的显著优势的——植物虽然不是什么有毒或是重金属物质,但在焚烧的过程中仍会产生大量的有害气体,对人体健康造成不利影响。这些气体如果在空气中含量过高,又会降低大气能见度,影响行人、行车视线,引发交通事故。而如果是简单粗暴地和其他生活湿垃圾一起作填埋处理,一是会加重垃圾填埋厂的负担,使本就紧张的土地资源不足问题雪上加霜;二是因为垃圾填埋厂周围往往是“寸草不生”,植物中所含的营养物质只能白白被浪费掉。而使用堆肥方式对其进行处理则是能最大限度地发挥植物的生态效益,同时也减少了无机肥料的使用,避免了土壤酸性变化、板结、污染等问题的发生。 而从思想内涵的角度来看,难道“葬花”会因多了一道堆肥处理的工序就变得毫无意义可言了吗?通过新时代的“葬花”,我们可以看到一个变废为宝的理念,一种减少污染的方式,一则人与自然和谐共处的平衡之道。黛玉一个人的忧愁尚且可以打动古往今来成千上万人为她落泪;堆肥这样有利于全球数十亿人乃至他们子孙后代的一个大事业又怎能说是“没有内涵”呢? 古人葬花,为的是一缕或忧愁、或热血的思绪,造就的是一部或婉约、或豪放的文学作品;今人葬花,为的是一种保护环境、节能减排的生态理念,造就的是一个更加适宜居住的地球。 我们葬下一片花瓣,等待那里生长出一个更美好的明天。

我们离生态文明还很远

最近,水产圈真是不太平。先是说进口三文鱼检测出新冠病毒,接着又是厄瓜多尔进口白对虾检测出新冠病毒,身边的朋友、同事都在热议这件事,一时间海鲜成了闻之色变的东西。不否认,出于安全考虑我们暂时不要吃三文鱼了,也不要吃厄瓜多尔进口的白对虾了,包括我也是这样做的。但是我们有权利不吃,却不能随便的扣帽子给这些水产品。事实上,三文鱼事件是切三文鱼的砧板上有病毒,白对虾事件是外装上有病毒。这些病毒的来源一定是人传播上去的,这是人为管理、安全上的漏洞。 前两天延播的央视3.15晚会,曝光了山东即墨海参养殖使用敌敌畏,一下子海参就火了。央视的权威没有人怀疑,可是记者的素质真的是让人担忧。敌敌畏是毒药,电视上经常看到某某人喝敌敌畏自杀的桥段,海参这么脆弱的生物喝敌敌畏难道不会死吗。水产上确实有用一些杀虫、消毒药的行为,但普遍是养殖完清塘时使用,目的是为了杀死池子里的病毒、细菌、有害生物,为下一次养殖提供良好的外部条件和食品安全,在养殖过程是不会投放这些剧毒药的。当然,我们不排除一些个体行为,也不去质疑曝光的真实性。只是这样的曝光,记者是否真的全程参与了海参养殖过程,这种真用敌敌畏养出的海参跟其它比质量如何呢。这不禁让我想到一直萦绕耳边的一些可笑的故事,比如:小龙虾在臭水沟里养的,黄鳝是喂避孕药的,等等。每次有人问我,我都会不厌其烦的辟谣。 为什么会这样,我想还是我们缺乏对自然的认知,对生态的理解。我们现在关注的都是环境保护,政府在花钱治水、治土、治霾。学校、社区都在宣传垃圾分类、节水、节电。可是无论是孩子还是成人,我们看到一个物种不知道叫什么,不知道大自然的规律,不知道生物的生活史,不知道什么是生物多样性。生态文明不光是保护环境,应该还包括培养正确的生态价值观,尊重自然规律,学会正确处理人与自然的关系等等。所以,我们天天在说生态文明建设,但事实上我们还离得很远。

鱼缸里的鲸落

随着七月的到来,愈发升高的气温也正式为夏日拉开了帷幕。正打算为自己挑选一条充满夏日风情的项链时,我发现在网络电商发展愈发迅速、人们的消费水平逐步提高的今天,就连一条小小的项链也不再满足于仅仅是“好看”,而是被赋予了林林总总的设计理念与文化内涵。在众多令人眼花缭乱的华丽词藻与琳琅满目的精美饰品中,我被简短的两个字吸引了目光: “鲸落” 饰品本体是一枚小小的吊坠,在深蓝色的琉璃里封存着迷你的、正在下沉的鲸鱼。也许是为了更能勾起人们的消费欲望,商家在商品详情里讲了这样一则故事: “一头鲸的死亡就是一座海底城市的诞生。庞大的身躯沉入海底,成为肉食鱼类们的美餐,成为多毛类、甲壳生物和微生物们的乐园,成为自养生物们的能量来源。一段生命的终结化作了无数段生命的伊始” 在商品的买家秀里,有人说:“被店家的故事所打动,可惜没有机会潜入深海一睹鲸落的真容,只能将自己的思绪委身于这一枚吊坠中。” 但细细想来,这个故事美则美矣,但能“落”的,真的只有鲸鱼这样庞大的动物吗?倘若对生态系统和生态循环略有所知,便能发现:即便是一方矿泉水大的小生态鱼缸,一条不足小指甲盖大的小鱼,也能复刻出“鲸落”的景象。 办公桌面上的生态缸里的一条鱼在某个清晨悄然离开了这个世界,悄无声息地沉没在缸底黑白交杂的水藻泥与卵石中。第一个闻讯而来的是虾,它们迫不及待地赶来想要美餐一顿。等到离开时,曾经在缸中游弋着的鱼便成了一副半透明的骨架;随后姗姗来迟的是小小的、圆圆的螺,看似干瘪的骨架却是它们的满汉全席。螺酒足饭饱后,就只剩下一些不用心观察都难以发觉的残渣。几天后,连残渣也都也消失不见——是缸中微生物的功劳。一头鲸鱼强壮的躯干造就的是整片海域内生物们持续数十年的天堂,一条小鱼弱小的身体则成为了小小生态缸内生物们为期一周的乌托邦。 再将眼光放得长远些,这样生命的循环仅仅局限于水中吗?在野外,无论是重达数吨的大象,还是仅有几克的蜂鸟,都在用自己或庞大或纤细的身躯作为大自然的养料,养活着无数的生命。 或许有人会问,这样完全不加人为干预的生物进程与我们有何相干呢?我们既不会成为“落“的主体,也不会期待着其他生物的“落”所带给我们的恩惠。 但事实并非如此。 首先,纵观我们的衣食住行:身上穿的衣服、吃饭用的餐具、墙上涂的染料、出门乘的汽车……无一不与石油息息相关。而石油来源于哪里呢——是古代海洋或湖泊中沉积的生物在经历了漫长的演化所形成的。这就是自然的伟大之处:即便隔着一段远超人类文明记载的光阴岁月,这些素未谋面的生物的“落”却还能在今天发挥着无可比拟的重要作用。 换个角度来看,我们人类不止享受着数亿年前生物之“落”所带来的膏泽,甚至有时还在为了自己的利益人为影响、乃至破坏“落”的进程。让我们回到文章的起始——“鲸落”,由于人类的捕杀和过量碳排放所带来的全球变暖以及海洋水体污染,鲸鱼的数量正在逐年锐减,部分种类甚至濒临灭绝。虽然鲸鱼消失后的短时间内各种经济鱼类可能会因没有了争夺食物的对手而获得数量上的激增,但这却只是“昙花一现”,最终导致的则是整个海洋生态系统的受损乃至毁灭——没有了鲸鱼控制磷虾这类次级捕食者的数量,海洋生态系统就会因缺乏藻类初级生产者的光合作用而能源不足;失去了鲸落带来的养分,依靠其生存的43个种类、一万多个生物又该何去何从? 由此可见——保护生态系统和生态循环,就是在保护着生物的“落”,更是在保护着人类本身。我们之所以被“鲸落”所触动,不正是敬佩于这样用自己的生命来养育万千生命的无私奉献吗? 我们在鱼缸里看见鲸落,我们在鲸落里看见生命的循环。

VIEW OUR

LATEST

RECIPES

Subscribe & Receive A Free eBook

Aliquam erat volutpat. Ut quis ligula a magna blandit finibus. Suspendisse maximus lacus non nunc lacinia lobortis.

Cras porttitor pellentesque sem eu pretium.

近期评论